おたふくかぜ(流行性耳下腺炎):【医師監修】難聴などの合併症 大人は重症化に注意 予防は予防接種で!

耳の下あたりの腫れと痛み、発熱が特徴的な症状です。たいていは1~2週間ほどで治り、軽症なことがほとんどですが、難聴などの合併症を起こすこともあるので注意が必要です。予防には予防接種が効果的です。

目次

症状 - 耳の下あたり(耳下腺)が腫れて痛む

〇 潜伏期間

2~3週間です。平均は約18日とされています。

潜伏期間を経て、以下のような症状があらわれます。

〇 主な症状

耳の下(耳下腺)の腫れ

両側または片側の耳の下あたりが腫れ、痛みをともないます。腫れは2~3日以内にピークとなり、通常1週間から10日程度で治まります。

腫れの症状は、両側にあらわれることがほとんどですが、片側にしかあらわれないこともあります。両側が腫れる場合は、片側の腫れから2~3日ずれて腫れはじめることがあります。

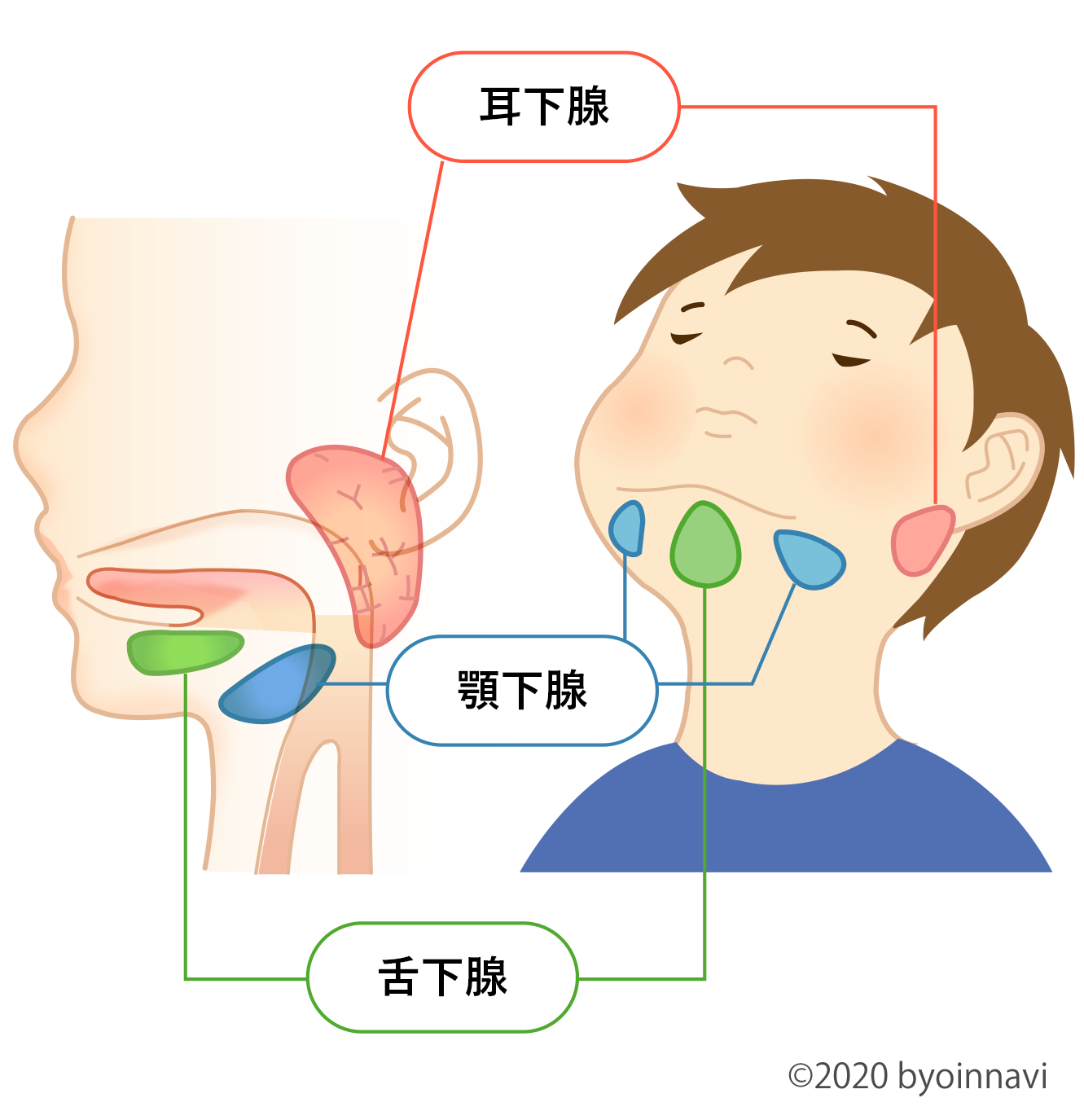

これらの症状は、原因ウイルスであるムンプスウイルスが唾液腺の一部である耳下腺(じかせん)に感染することで、その部分に炎症を起こし、腫れと痛みがあらわれます。

唾液腺には耳下腺のほかに、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)があり、この部分にもウイルスが侵入することがあります。顎下腺にまでおよぶと下あごから首のあたりまで腫れや痛みが広がることがあります。腫れの範囲や痛みの強さは、ウイルスの侵入する範囲や炎症の強さに比例します。

発熱

腫れの症状と同じ時期に発熱することがあります。それほど高熱にはならず、38度前後で、3~4日程度で下がることがほとんどです。熱がでない場合もあります。

そのほかの症状

頭痛 / 筋肉痛 / 食欲低下 / 飲食物が飲み込みにくい / 顎を開けにくい / すっぱいものがしみる など

大人は重症化・合併症に注意

「大人になっておたふくかぜにかかると重症化する」とよくいわれますが、基本的な症状は大人も子供も変わりません。しかし、同じ38度の発熱でも子供より大人のほうがよりつらく感じる傾向があります。

また、大人や思春期以降の子供は、男性では睾丸炎(精巣炎)、女性では卵巣炎の合併症起こすことがあるので注意が必要です。

さまざまな合併症や重症化に注意 - 最も多いのは髄膜炎

おたふくかぜの合併症には、以下のようなものがあります。高熱や頭痛、嘔吐、けいれんなど、おたふくかぜの症状とは異なる症状があらわれた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

〇 主な合併症

- 無菌性髄膜炎

- 睾丸炎

- 卵巣炎

- 膵炎

- 難聴

- 脳炎

など

無菌性髄膜炎

脳を包む髄膜にムンプスウイルスが感染して炎症を起こし、高熱や頭痛、嘔吐などの症状が出たり、首の後ろが痛むこともあります。

おたふくかぜの代表的な合併症で、おたふくかぜにかかった1~10人に1人程度の割合で起こりますが、通常は軽症で、主に対症療法をしながら1~2週間ぐらいで回復します。症状が強い場合には入院して経過を見ることもあります。

膵炎

膵臓に炎症が起こり、みぞおちからお臍の上のあたりにかけて痛みがでます。吐き気や嘔吐、ガスがたまりお腹が張るなどの症状がでます。

脳炎

ムンプスウイルスが脳に侵入して炎症を起こします。高熱、頭痛、けいれん、意識障害などの重い症状があらわれます。脳炎を起こすことはまれですが、さまざまな後遺症を残したり、時には死に至ることもある重篤な合併症です。

■参考サイト

国立感染症研究所 : 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

ムンプス難聴 - 治すことは難しい

おたふくかぜの合併症として起こる難聴を「ムンプス難聴」といいます。耳の奥の部分の内耳にムンプスウイルスが感染することで起こります。発症すると治すことが難しい難聴です。

腫れの症状がでる4日前から、腫れの症状がでたあと18日以内に発症するとされるため、そのころに以下のような症状がある場合は、早めに耳鼻科を受診し聴覚検査を受けましょう。

〇 ムンプス難聴が疑われる症状

- 耳が聞こえにくい

- 声かけに反応しにくい

- 聞きなおしが多い

- めまい

など

難聴の程度

耳元で大きな声で話さなければ聞こえない高度難聴から全く聞こえない聾(ろう)の状態までの重度の場合が大多数です。

ほとんどの場合は片側だけ

まれに両側で発症することがありますが、ほとんどの場合が片側にだけ発症します。

そのため、特に低年齢の子供の場合は周囲にも気づかれにくく、自分から症状を訴えることができないなどの理由で見過ごされ、小学校入学時の健康診断などではじめてわかることも少なくありません。

両側で発症した場合は、後ろから声をかけても聞こえない、口数が減った、会話が不明瞭になるなどの様子がみられることがあります。

治すことは難しい

難聴には一般的に、音を感じるところの障害(感音難聴)と音を伝えるところの障害(伝導難聴)があります。ムンプス難聴は、そのうちの感音難聴で、治療して治すことが非常に難しいことが特徴です。

したがって、両側に重い難聴を発症した場合など、難聴の重症度によっては、補聴器や人工内耳などで聴覚を補います。

また、言語の習得において発達段階にある中学生以下の子供は、言語聴覚士などによる専門的な言語指導を早期に開始することも重要です。言語発達に遅れや退行が生じないよう、今まで通りに声を出す/話すことを維持する訓練や、手話などの指導を受けます。

男性・男の子(思春期以降)は睾丸炎に注意!不妊になるのはまれ

おたふくかぜにかかった男性の約20~30%は睾丸炎(精巣炎)を起こすとされています。

おたふくかぜの症状があらわれてから数日後に、以下のような症状がある場合には睾丸炎(精巣炎)が疑われるため、再度、医療機関を受診しましょう。

〇 睾丸炎(精巣炎)が疑われる症状

- 睾丸が痛い

- 睾丸が腫れる

- 睾丸が赤くなる

など

これが原因で精巣の萎縮や精子の減少が起こることがありますが、不妊になることは稀です。

女性・女の子(思春期以降)は卵巣炎、妊婦は妊娠早期の感染に注意!

おたふくかぜにかかった女性のうち7%程度に卵巣炎が起こるとされています。

おたふくかぜの症状があらわれてから数日以内に、左右どちらか または 両方の下腹部痛の症状がある場合には卵巣炎が疑われるため、再度、医療機関を受診しましょう。

妊娠とおたふくかぜ

妊娠15週くらいまでの妊娠早期に感染すると流産する可能性が高くなります。

〇 妊娠を希望している場合

おたふくかぜの予防接種を受けていない または おたふくかぜにかかったことがない場合は、予防接種を受けることを検討しましょう。

また、おたふくかぜのワクチンは、接種後2か月間は妊娠を避ける(避妊をする)必要があります。接種のタイミングも検討しましょう。

〇 既に妊娠している場合

予防接種は受けられません。おたふくかぜの予防接種を受けていない または おたふくかぜにかかったことがない場合は、おたふくかぜにかかっている人には近づかないなど、感染に注意して過ごしましょう。

強い感染力!感染経路は「飛沫感染」「接触感染」

おたふくかぜの原因となるムンプスウイルスは、1年を通して感染の可能性がありますが、冬から初夏にかけての感染が多くなる傾向があります。また、3~4年間隔で大きな流行が起こる傾向もみられます。

感染力が強く、感染経路は「接触感染」や「飛沫感染」です。3~6歳の子供は特にかかりやすく、この年齢層が感染者全体のおよそ60%を占めています。

接触感染 :

手指やもの、食品などについたウイルスが主に口・鼻から体内に入ることで感染します。

飛沫感染 :

感染している人の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸いこむことで感染します。

特に感染者の看病を近くでする人に起こりやすいですが、咳やくしゃみなどのしぶきは半径2mの範囲まで飛散するため、感染者に接近しない場合でも飛沫感染を起こすことがあります。

腫れの症状がでる1~2日前から、腫れの症状がでた5日後くらいの間が最もウイルスの排出量が多い期間です。この期間はほかの人にうつる危険が特に高いため注意が必要です。

以前は、一度ムンプスウイルスに感染すると終生免疫を獲得するため、2回以上おたふくかぜになることはないとされていました。しかし、ここ数年では再感染に関する報告がみられ、2回以上おたふくかぜにかかることはあると考えられるようになってきました。

効果的な唯一の予防はワクチンの接種

おたふくかぜを効果的に予防する唯一の方法は予防接種でのワクチン接種です。

予防効果を確実にするために2回の接種が推奨されています。接種するワクチンの種類や環境によって異なりますが、1回接種で約7割以上、2回接種では約9割前後、おたふくかぜの発症を防ぐことができます。

おたふくかぜの予防接種は1歳以降であればいつでも受けることができますが、残念ながら定期接種となっておらず、任意接種(自己負担)での接種となります。

費用は医療機関によって異なりますが、目安としては、1回3,000~8,000円程のとろこが多いようです。

市区町村によっては、費用の一部を助成して接種できる場合があります。詳しくはお住いの市区町村に問い合わせてみましょう。

■参考サイト

国立感染症研究所 : ムンプスワクチンの有効性と安全性

子どもの接種

日本小児科学会では以下の接種スケジュールを推奨しています。

〇 推奨の接種スケジュール

1回目 :

1歳を過ぎたら早期に接種

2回目 :

麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン)の2回目と同時接種

(小学校入学前の1年間、5歳以上7歳未満のとき)

このスケジュールで予防接種を受けられなかった場合は、大人と同じ要領で接種して問題ありません。

大人の接種

今までおたふくかぜの予防接種を2回受けていない または おたふくかぜにかかったことがない場合は、ワクチンの接種が推奨されます。

〇 接種スケジュール

特に決まった期間はありません。1回目の接種後、28日以上あけて2回目の接種を行います。

予防接種を受けているかわからない または おたふくかぜにかかったかわからない場合は、免疫を獲得しているか抗体検査を受けることができます。ただ、この検査も自費診療(保険適用外)で、数千円の費用がかかります。この結果で免疫がないことがわかり接種を受けるとなった場合は、さらに費用がかかってしまいます。

すでに免疫がある状態で、さらにワクチンを接種しても健康に悪い影響はないため、同じ費用がかかることであれば、抗体検査をせずに予防接種を受けても問題ありません。

副反応

ワクチンを接種後、2週間前後で耳の下あたり(耳下腺)が軽く腫れたり、微熱が出ることがあります。また、1,000人~2,000人に1人の割合で無菌性髄膜炎を起こすことがあります。

副反応はある一定の割合で起こりますが、症状は軽いことがほとんどです。むしろ、自然感染のほうが重症化やムンプス難聴を含むさまざまな合併症を起こす頻度やリスクが高くなります。

予防接種は、効果的に免疫を獲得でき、自然感染で起こる重症化や合併症リスクを防ぐ唯一の方法です。積極的に接種を検討しましょう。

■参考サイト

国立感染症研究所 : 流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ)

おたふくかぜの予防接種は必要?

おたふくかぜにかかっても経過が順調なことがほとんどとはいえ、髄膜炎や睾丸炎などの合併症を起こす確率は低くなく、特に、ムンプス難聴は一生涯治ることのない深刻なものです。

これらを効果的に防ぐ方法は予防接種によるワクチン接種以外はありません。

一方で、予防接種を受けていてもおたふくかぜにかかることがあります。しかし、ワクチンを接種していてかかった場合は接種していない場合に比べて、症状は軽く、合併症を起こす割合も少ないことがわかっています。

予防接種には2つの役割があります。まずは自分自身を守ること、2つ目は周囲の人を守ることです。予防接種をせずに感染して、自分自身は特に大きな問題はなく治ったとしても、それが周囲の人にうつって、重い合併症を起こしたり障害を残してしまったら…。それはとても悲しく残念なことです。

おたふくかぜに限らず、予防接種は自分自身と周囲の人を守るためにとても重要です。

検査 - 特別な検査をしないことも多い

おたふくかぜは、以下のような症状や状況、検査結果を総合して診断します。特別な検査をせずに症状や状況のみで診断されることも多くあります。

〇 主な診断基準

- 耳の下あたり(耳下腺や顎下腺など)の腫れや痛み

- 発熱

- 周囲のおたふくかぜの流行状況

- おたふくかぜにかかっている人との接触歴

- 過去のワクチン接種の有無

- 血液検査

- ウイルス検査

など

最も確実な診断方法は、唾液や髄液を使ったウイルス検査ですが、検査に時間がかかるため、一般的にはあまり行われません。

治療 - 基本は対症療法

おたふくかぜに特別な治療はありません。経過は順調なことが多く、基本的には対症療法が主となります。

発熱や痛みに対して解熱鎮痛剤を服用したり、食欲不振で脱水傾向にある場合は点滴で水分を補給したりといった治療です。

合併症の症状が重い場合には入院することもあります。

保育園・幼稚園・学校への登園・登校の目安

集団感染を防ぐ目的で制定された学校保健安全法施行規則によれば、流行性耳下腺炎はインフルエンザなどと同じく、流行性が高いと考えられる第2種に分類され、出席停止期間は以下のように定められています。

〇 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

引用) 学校保健安全法

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」でも同様に記載されています。

〇 耳下腺、顎下腺、舌下腺の膨張が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること

引用) 厚生労働省 : 保育所における感染症対策ガイドライン

学校保健法施行規則で出席停止期間と定められている場合は、通常の欠席とは扱われません。届け出方法については、各学校や保育・教育施設に確認しましょう。

おたふくかぜ以外の耳下腺炎 違いは?

おたふくかぜ以外にも、別のウイルス(コクサッキーウイルス、パラインフルエンザウイルスなど)や細菌に感染したり、先天性の異常やアレルギー反応など、さまざまなことが原因となって耳下腺炎になることがあります。

症状はおたふくかぜと非常によく似ているため、症状だけで見分けることはなかなかできません。特定が必要な場合には、血液検査などの詳しい検査で確認をします。

※当コラムは東京内科医会のご協力によって作成されています。

東京内科医会は、常に最新の医学知識を学び、最良の医療を実践する魅力を持った何かを主体に、診療を行っている医師の集まりです。